【報告】映画『記憶の戦争』上映会&トークイベント

2022年3月19日(土)、九州大学西新プラザにて、映画『記憶の戦争』(イギル・ボラ監督)の上映会(第1部)とトークイベント(第2部)が開催された。

イギル・ボラ監督は、韓国出身の映画監督、作家であり、現在、韓国で最も注目を浴びている若手文化人のひとりである。昨年にも、本センター主催のイギル監督の講演会(於九州大学伊都キャンパス、7月)や、監督と辻野裕紀准教授(本センター複担教員)との対談(於KBCシネマ、8月)が行なわれ、その際の主題は『きらめく拍手の音』という、監督のろう者の両親やCODAとしての生を描出した自伝的著作およびドキュメンタリー映画であった。

翻って、今回上映した『記憶の戦争』は、ベトナム戦争における韓国軍民間人虐殺を題材にしたものである。ゲストとして、イギル・ボラ監督のほか、政治学者の平井一臣先生(鹿児島大学教授)もお招きし、「ベトナム戦争と韓国」を主軸とした、おふたりの興味深い対談が展開された。九州初上映ということもあって、多くの方々にご来場いただき、好評を博したイベントとなった。

|

日時:2022年3月19日(土)14時~17時 第1部:映画『記憶の戦争』上映 第2部:イギル・ボラ×平井一臣 (司会:辻野裕紀) 会場:九州大学西新プラザ大会議室 |

なお、当日の模様は、今年5月頃にNHK福岡で放映される予定である。また、本イベントをめぐる、イギル監督の『ハンギョレ』への寄稿記事(韓国語)、さらには毎日新聞の上村里花記者による記事は、下記のURLからそれぞれ読める(後者は有料記事):

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/1036018.html

https://mainichi.jp/articles/20220402/ddp/014/200/004000c

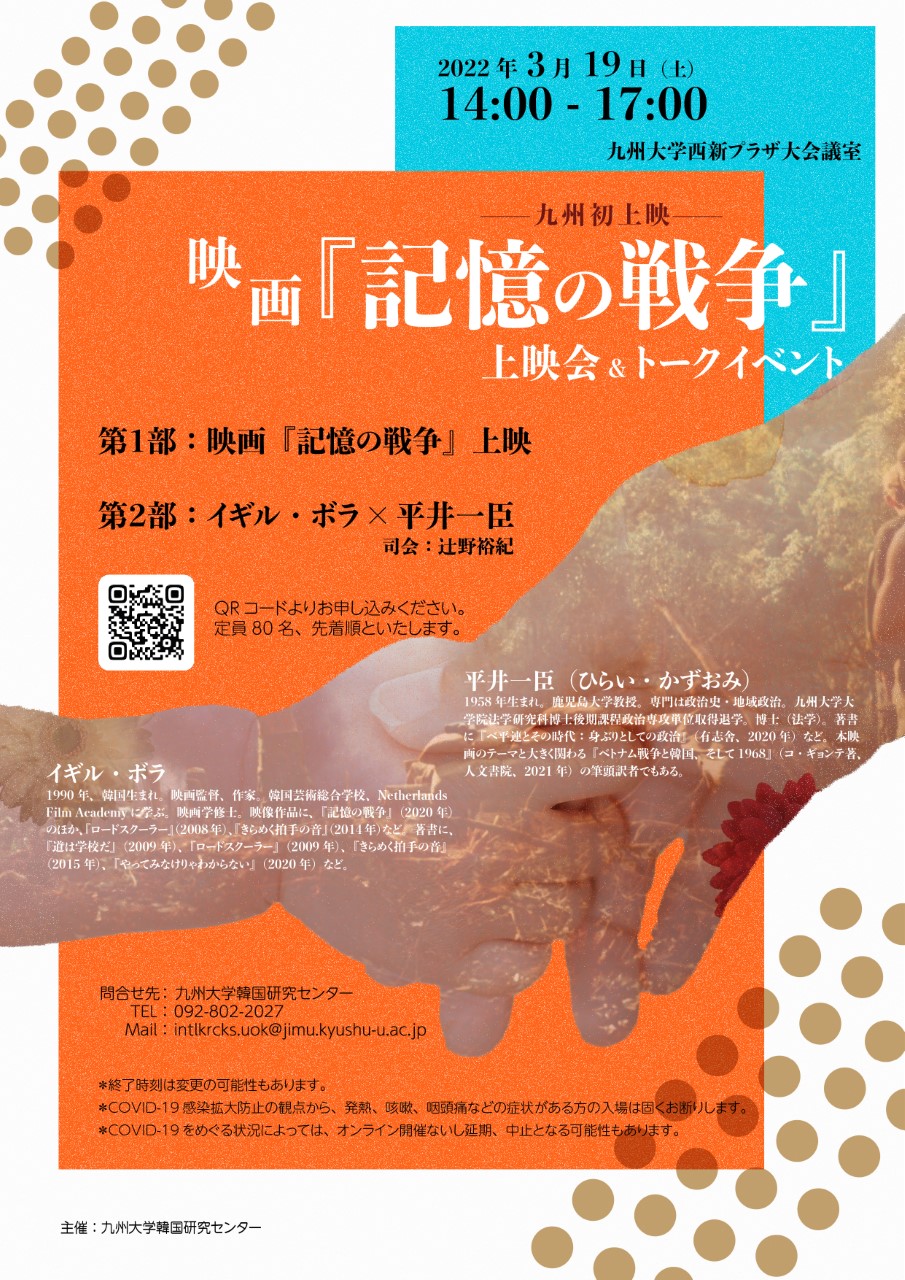

※申込は終了致しました※【案内】映画『記憶の戦争』上映会&トークイベント ※事前予約制

※定員に達したため申込は終了致しました※

韓国研究センターでは、映画『記憶の戦争』(イギル・ボラ監督)の上映会およびトークイベントを下記の通り、開催いたします。

『記憶の戦争』は、本イベントが九州初上映となります。また、トークイベントでは、イギル・ボラ監督のほか、時あたかも『ベトナム戦争と韓国、そして1968』の邦訳を刊行された平井一臣先生(鹿児島大学教授)をゲストとしてお招きし、「ベトナム戦争と韓国」というテーマを主軸とした対談が展開される予定です。

日時:2022年3月19日(土)14時~17時

第1部:映画『記憶の戦争』上映

第2部:イギル・ボラ×平井一臣 (司会:本センター複担准教授 辻野裕紀)

会場:九州大学西新プラザ大会議室

申込先: https://forms.gle/ftCAqy25AqkND4xJ6

(申込が完了された方には、自動返信メールにて通知が届きます。)

定員:80名。先着順といたします。

問合せ先:九州大学韓国研究センター

TEL:092-802-2027 Mail: intlkrcks.uok@jimu.kyushu-u.ac.jp

*終了時刻は変更の可能性もあります。

*COVID-19感染拡大防止の観点から、発熱、咳嗽、咽頭痛などの症状がある方の入場は固くお断りします。

*COVID-19をめぐる状況によっては、オンライン開催ないし延期、中止となる可能性もあります。

- イギル・ボラ

1990年、韓国生まれ。映画監督、作家。韓国芸術総合学校、Netherlands Film Academyに学ぶ。映画学修士。映像作品に、『記憶の戦争』(2020年)のほか、『ロードスクーラー』(2008年)、『きらめく拍手の音』(2014年)など。著書に、『道は学校だ』(2009年)、『ロードスクーラー』(2009年)、『きらめく拍手の音』(2015年)、『やってみなけりゃわからない』(2020年)など。

- 平井一臣(ひらい・かずおみ)

1958年生まれ。鹿児島大学教授。専門は政治史・地域政治。九州大学大学院法学研究科博士後期課程政治専攻単位取得退学。博士(法学)。著書に『ベ平連とその時代:身ぶりとしての政治』(有志舎、2020年)など。本映画のテーマと大きく関わる『ベトナム戦争と韓国、そして1968』(コ・ギョンテ著、人文書院、2021年)の筆頭訳者でもある。

【報告】オンライン講演会(2022年2月7日)

本センターは、去る2月7日にオンライン講演会を開催いたしました。

日時:令和4年2月7日 午後4時40分~6時

開催方法:オンライン

講演題目:第二次安倍政権以降の『戦略的対外発信』について

講師;内閣官房領土・主権対策企画調整室 企画官 斎藤康平氏

聴講者は基幹教育・フロンティア科目である「韓国・朝鮮研究の最前線Ⅱ」の受講生を中心とする学生さんたちでありました。

斎藤先生は、平成10(1998)年4月に外務省入省後、政務官秘書官などを歴任されたあと日本国際問題研究所の特別研究員を経て、現在は内閣官房領土・主権対策企画調整室に企画官としてご在職中です。

講演では領土問題に関する日本政府の広報活動に関する最新の状況を分かりやすく解説していただくとともに、その歴史的な背景にまで踏み込んだ興味深い内容にてお話をしていただきました。

参加した学生さんたちからもオンライン式講演の特性を活かして、チャット機能などを使って熱心な質問が出され、それに対して真摯にお応えいただけました。

【報告】第100回定例研究会

本センターは、去る2月19日に第100回定例研究会を開催いたしました。

日時:2022年2月19日(土)13時30分〜17時50分

会場・開催方法:九州大学西新プラザ/オンライン「ZOOM」併用

共催:九州韓国研究者フォーラム

後援:韓国国際交流財団

第1報告: 鄭敬娥(大分大学)

・「ポスト冷戦期における日韓歴史認識問題と『1965年体制』の動揺」

本報告では、日韓歴史認識問題の発生原因に関する、韓国の「民主化」と日本の「右傾化」という説明の限界について、東アジアにおける構造変動の側面から検討した。南北、米朝会談により日米韓三角安保協力が南北米(中)による平和協力枠組みへと変化する過程で、日韓歴史認識をめぐる対立が先鋭化することによって、「1965年体制」の限界が露呈しており、日本は、朝鮮半島平和プロセスに向けた長期的ビジョンの中で積極的に自国の役割を見出し、短期的な妥協点を模索していく必要がある。

第2報告: 崔慶原(常葉大学)

・「日韓関係の変容:新しい関係の構築は可能か」

本報告では、2018年以降の日韓関係を司法・経済・外交の3つの視点から考察した。2018年の徴用工に関する大法院判決は、「1965年体制への挑戦」と位置づけられるが、司法による解決ではなく仲裁委員会による解決が提案可能である。歴史認識問題と貿易、安全保障がリンケージすることにより、問題の解決はより一層複雑化しており、米国と中国による、「外交と抑止の利益共有」を念頭においた戦略的な連携強化の必要性がある。

第3報告: 韓惠仁(アジア平和と歴史研究所)

・「隠蔽と誤解の桎梏:日韓歴史認識運動の到達点と限界」

本報告では、日韓の歴史認識問題が隠蔽と誤解により一層悪化したという認識のもとに、用語の使い方の変遷、歴史認識問題への日韓の市民運動の関わり方、韓国政府の戦後処理政策などを検討した。日韓の歴史認識問題は日韓の問題だけではなく帝国と被植民地の問題であり、錯綜する歴史認識自体を明らかにすることが今後の課題である。

※終了しました※【募集】2022年度 韓国研究センター学術研究員(1名)

※応募は締め切りました。※

九州大学韓国研究センターでは、学術研究員を下記のとおり募集します。

記

【公募の目的】

九州大学韓国研究センターでは、学内外の諸機関と連携・協力し、研究プロジェクトを推進するために学術研究員1名を採用します。

1.採用職種・人員・勤務形態

韓国研究センター学術研究員 1名

*給与については、国立大学法人九州大学職員給与規程の定めるところによる。

その他については、九州大学学術研究員等規程等の定めるところによる。

*勤務時間:週30時間~40時間(休日:土・日、祝日、年末年始)

2.任用期間

2022年4月1日~2023年3月31日(更新の可能性あり。)

3.応募要件

以下の要件をともに満たす者。

1)博士号取得者、もしくはそれに相当する研究能力を有する者。

2)韓国語、および日本語の十分な能力を有する者。

併せて、英語能力を有することが望ましい。

4.主な業務内容

1)本研究センターが行う研究プロジェクトに関わる諸業務

2)シンポジウム及び研究会等の運営・連絡調整

3)競争的資金申請書の作成

4)センター「年報」の作成業務

5)センター「ホームページ」の更新業務

6)センターへの来訪者の応接

7)国内外の研究機関等との渉外業務

8)その他センター運営に関わる諸業務

5.提出書類

1)履歴書 1通(指定書式、撮影日から6ヶ月以内の顔写真を貼付、日本語で

作成)

2)研究・教育業績・社会貢献等の業績一覧 1通(指定書式、日本語で作成し

てください。なお各研究業績には発行年月、発行機関(媒体)、掲載頁

(初頁~終頁)、単著・共著の別(共著の場合、本人の分担部分を明示)

を記載の上、適宜に通番を付してください。また、主要業績に○印を付して

ください。)

3)論文抜刷(主要なもの3点以内。電子式複写物での提出も可)

4)3)の各論文の概要(書式は任意、各1,000字以内、日本語で作成)

5)志望理由及び就任後の抱負(書式は任意、2,000字以内、日本語で作成)

6.提出締切

2022年1月31日(月)17時 必着

7.選考方法

書類による一次審査の後、個別面接を実施致します。

その際の旅費・滞在費は応募者の自己負担とし、採否の決定は、書面にて通知し

ます。

8.書類提出

〒819-0395福岡市西区元岡 744

九州大学韓国研究センター センター長 深川 博史 宛

※「センター学術研究員応募書類」と朱書きの上、書留・特定記録郵便・レ

ターパックなど当方の受け取りが記録される方法にて郵送ください。

9. 問合せ先

〒819-0395福岡市西区元岡 744

九州大学韓国研究センター

FAX番号:092-802-2027(Faxでのみ受付)

10.備考

1)書類に含まれる個人情報は、選考以外の目的に使用しません。

2)「男女共同参画社会基本法(平成11年法律78号)」、「障害者基本法

(昭和45年法律第8号)」、「障害者の雇用等に関する法律(昭和35

年法律第123号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律(平成25年法律第65号)」の趣旨に則り選考します。

3)応募書類の返却には応じかねます。

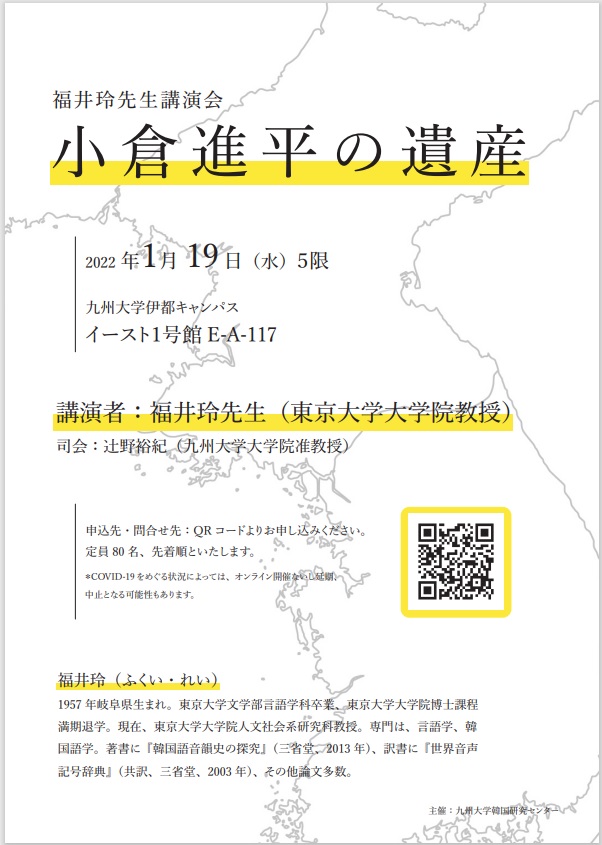

※延期のお知らせ※【案内】福井玲先生講演会「小倉進平の遺産」※事前申込制

※当該講演会は、諸般の事情により延期する事となりました。

お申込みいただいた皆様には、ご迷惑をお掛け致しますことを心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解ご了承の程宜しくお願い致します。

なお、代替の日程につきましては、決まり次第改めてご案内させていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

韓国研究センターでは、2022年1月19日(水)に、福井玲先生(東京大学教授・言語学者)をお招きし、講演会を開催いたします。福井玲先生は、韓国語(朝鮮語)の歴史的研究、音韻論・音声学、方言学、書誌学などを専門とする、日本の韓国語学の泰斗です。

今回のご講演では、「小倉進平の遺産」という演題のもと、韓国語研究の礎を作った言語学者・小倉進平(1882-1944)の仕事とその学問的価値を中心としたお話が展開される予定です。多くの方々のご参加をお待ちいたしております。

東京大学教授 福井玲先生講演会「小倉進平の遺産」

講演者:福井玲先生(東京大学大学院人文社会系研究科教授)

日時:2022年1月19日(水)16時40分~18時10分

場所:九州大学伊都キャンパスイースト1号館E-A-117

司会:辻野裕紀(本センター複担准教授)

定員:80名。先着順と致します。

※COVID-19感染拡大防止の観点から、参加者は原則として九州大学の学部生、院生、教職員のみに限定させていただきます。

申込先:https://forms.gle/3jHS1UEy2Vr3kHh28(申込が完了された方には、自動返信メールにて通知が届きます。)

*COVID-19をめぐる状況によっては、オンライン開催ないし延期、中止となる可能性もあります。

●福井玲(ふくい・れい)

1957年岐阜県生まれ。東京大学文学部言語学科卒業、東京大学大学院博士課程満期退学。現在、東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は、言語学、韓国語学。著書に『韓国語音韻史の探究』(三省堂、2013年)、訳書に『世界音声記号辞典』(共訳、三省堂、2003年)、その他論文多数。

【お知らせ】年末年始の閉室について

韓国研究センターは、12月29日(水)~1月3日(月)閉室致します。

つきましては、電話・メール等の対応は、1月4日(火)以降となりますので、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

【報告】第99回定例研究会

韓国研究センターは、去る12月4日に第99回定例研究会を開催いたしました。

日時:2021年12月4日(土)

会場・開催方法:博多バスターミナル第2ホール/オンライン「ZOOM」

共催:九州韓国研究者フォーラム

後援:韓国国際交流財団

第1報告: 蔣允杰(韓国学中央研究院)

・近代福岡の朝鮮移住

本報告では、朝鮮植民地化の過程をヒトとモノの移動から把握することを目的として、釜山における福岡からの「移住者」と水産資源の移動について検討した。福岡県の移住政策と香椎源太郎や太田種次郎などのキーパーソンの動向に着目して、移住者数の変遷や補助金の推移、また具体的な移住先を整理し、福岡からの移住者の目的は生活のための移住でありながらも、日本政府や福岡県などの行政による政策が現地浸透を促進させたと指摘した。

第2報告: 鄭敬娥(大分大学)

・「東アジア休戦体制」と日韓歴史認識問題の交錯――サンフランシスコ平和条約と「1965 年体制」の関係を中心に

本報告は、戦後の日韓歴史問題対立の起源を「サンフランシスコ平和条約」と位置づけ、それが「日韓請求権協定」にどう影響したのかを明らかにした。また、今日の日韓歴史認識対立の核をなす、植民地占領の合法性/違法性、請求権問題の解決/継続という問題に関する新たな議論を分析し、その意味を考えることを目的とした。報告のなかで、日韓両国の国内情勢の変化が指摘されるとともに「1965年体制」の動揺/崩壊ともいえる状況が見受られるのではないかという問題提起がなされた。

〔開催予告〕オンライン講演会(2022年2月7日)

今般、下記の通りオンラインでの講演会を実施いたします。(新型コロナ感染の状況如何では変更もありえます)

講演者:齋藤 康平 先生(内閣官房 領土・主権対策企画調整室企画官)

日 時:令和4(2022)年 2月 7日(月) 16~18時(予定)

講演題:「内閣官房における領土・主権対策への取り組み(仮題)」

※詳細は追って更新いたします

【報告】「2021日韓市民100人未来対話」

2021年11月12日(金)から11月14日(日)にかけて、「2021日韓市民100人未来対話」(主催:韓国国際交流財団、ソウル大学校日本研究所、早稲田大学韓国学研究所)がオンラインで開催され、本センターからは、深川博史センター長・教授(経済学)と辻野裕紀准教授(言語学)が参加しました。

本行事は、「日韓両国の学界専門家と様々な分野のNGO、一般市民が参加し、東北アジアの情勢変化に沿った共通の関心と懸案をテーマとして創意的な解決策を共に模索することで、お互いに対する理解の幅を広げる未来志向的な日韓関係発展のための堅固な基盤を作り上げる」ことを目的としたもので、今回で第5回目を迎えました。

今年のテーマは「日韓市民がともに作り上げる未来ビジョン」で、以下のような日程で行われました:

●11月12日(金)

開会式(開会の辞、主題発表、公演、自己紹介など)

●11月13日(土)

分科セッション1「市民が考える平和:日韓・東アジア・世界平和」

分科セッション2「共通の課題:少子高齢化、ジェンダー・世代・多文化社会」

分科セッション3「生活安全と環境:気候変動、感染病パンデミックと日韓境界の日常」

分科セッション4「社会文化協力:草の根交流、文化交流、自治体交流」

●11月14日(日)

総合討論